![]() 大菊栽培(その3) もどる トップページにもどる

大菊栽培(その3) もどる トップページにもどる

| 4月28日 この一週間は忙しくて毎晩帰りが11時近く、HPを更新する暇もありませんでした。 さて、盆姿の挿し芽をするため、冷蔵苗に水を吸わせました。 冷蔵苗の水揚げは、かなり時間がかかることは知っていましたが、だいたい8時間位かかるだろうと考えて午後2時から開始しましたが、8時間たってもピンっとしない。 挿し芽をすべて水中にドブ浸けすれば早いのだが、品種がわからなくなるのもいやなので、とりあえず次の日に挿すことにします。 |

水揚げ開始(午後2時) |

|||

| どっちにしても、通常の挿し穂を取ろうとした親株にアブラムシがこの日多数飛来していたのを確認しましたので、ニッソランVとマネージで消毒して、明日の挿し芽に備えます。 |  水揚げ中(8時間経過) |

|||

|

|

||||

| 4月29日 ダルマ用のジフィーポット挿し芽が成長しているので、植え替えました。 根がたくさん外に突き破ってから植えると参考書に書いているのですが、あまり出ていません。 |

|

|||

| ジフィー差しは発根量が判らないし、徒長気味な感じがしました。また、乾きやすいのであまり良い印象はありません。 6月に挿し穂と取るためにプランターへ植え替えました。 |

|

|||

| ちなみに、ジフィーポットを破って発根状況を確認してみました。 思った以上に発根しているようです。まあ、良しとしよう。 |

|

|||

| さて午前中は、植え替えと子供たちの育児のために時間を潰してしまいました。 午後2時から挿し芽を開始しましたが、冷蔵苗を丸1日水差ししてしまいました。 小さい挿し芽箱は、2週間前に作ったウチダケミカルのバイオゲン入りの挿し芽用土です。少し酸っぱい臭いがしますが、本当に大丈夫なのでしょうか。 心配なので本命の苗は、入れませんでした。 |

|

|||

|

|

||||

| 5月10日 挿し芽の管理なのですが、なるべく日光を当てるように努力しているのですが、当てすぎてグッタリを通り越してシナシナな状態にしてしまうと、回復が極端に遅れて致命傷となってしまうような体験を以前経験しました。 勤め人なので、毎朝天気予報を見て昼の日差しを予想して、不織布を1枚にするか2枚重ねにするか迷うところです。 夜の保温については、育苗箱にピッタリとフィットする寒さよけカバーを460円で購入して寒さと風をしのいでいます。このカバーは冬の時期に購入したものですがが、とても便利です。 夜から朝の8時までカバー越しに日光を浴びせてから、カバーを外して不織布にチェンジして管理しています。 |

|

|||

|

|

||||

| 5月12日 さて、この日は、去年講習生として応募した菊花会の菊の講習を受けてきました。 なんと、講師はあの上村遥先生です。全6回の受講で3000円と、毎回苗代500円です。 ここの講習会の受講生は64名で、うち25名が新規参加だそうです。30代の女性が4人、40代の男性が3人と大人気です。ここの菊花会は今後も安泰でしょう。 上村先生は、ていねいに菊の説明をしてくれました。内容としては、去年の10月に出版した本に準じていましたが、菊の新技術はどんどん変わっていくそうです。 ちなみに講義では、先生の著書『菊つくりコツのコツ』のP53の挿し芽の鉢上げの内容は、もう古いので訂正してくださいとのことです。 最新の研究では、挿し穂の発根後直ちにポット上げるのではなく、12日目にPK液肥を葉面散布(ウチダケミカルのかわらばんと同じ)して二次発根させてから鉢上げするのが良いそうです。 カルスができて茎の端部から発根しかけた時に、PK液肥を葉面散布することによって、アミノ酸がすぐに吸収されて根の発根を促し、茎の2cmの部分からブラシ状に発根してくるそうです。 |

|

|||

| 先生が実際に植え方の手本を見せてくれました。 人だかりが多くてなかなか手元を見ることは出来ませんでしたが、挿し芽を5号鉢に上げるときの突き固め強さを教えてくれました。実際に培養土の固さを体験することが出来ました。 私の目の前に、バイブルとしてる参考書の著者がいるのに、ここで質問しないのはもったいないと言うことで、まえから気になっていること聞いてみました。 『鉢上げの時に、キング1000倍で根を洗うと良いと言うのは本当でしょうか?』 回答について 挿し芽用土については、無肥料であることから生育には良い土とはいえないので、洗い流すというよりも振るって落としたほうが新しい土をよく抱えるでしょう。 また、キング等で洗うと言うことは、二次的な発根を促すために行うものであり、洗うことで挿し芽に活力が着き、ブラシ状に根を張らせる効果がある。 まだまだ聞きたいことがあったのですが、他の人も質問していたのでこれだけでした。 |

|

|||

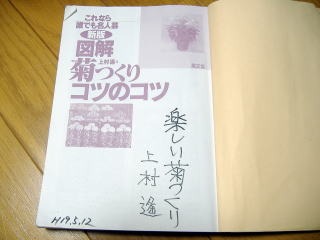

| ちなみに、講義が終わったあとに、どうしても今回やりたかった事を実行しました。 それは私の参考書に先生のサインをもらうことです。 このことを予想して事前にサインペンを用意しておき、帰り際にこっそりとお願いしました。 忙しそうだったので、名前だけで結構ですとこちらから恐縮して頼んだら、なんと名前の他に『楽しい菊作り』とアドリブで一筆いれてくれました。上村遥先生ありがとうございました。 『楽しい菊作り』 うーん、なるほど。趣味として続けていくための原点と言うべき言葉です。自分の菊作りを再認識することが出来ました。 |

|

|||

| ちなみに上村先生の配合した培養土ももらってきました。 手の上が先生の培養土、下が私の培養土。 先生の腐葉土は大きく、葉の形がしっかりと残っている。赤玉土は参考書に書いてあるとおり小粒で、よく探さないと見つからないくらい細かかったです。チョッと意外でした。 |

|

|||

| 講義から帰ったあと、自分の挿し芽苗をポット上げしました。14日目です。 今回はオキシベロンとトノ粉で試してみたのですが、全体からブラシ状に発根しており、良い感じです。 特に毎年発根が良くない金越山もバッチリと発根していましたので、期待が持てそうです。 |

|

|||

|

|

||||

| 5月13日 所属菊花会の苗の配布と講習会がありました。 朝から町会の清掃活動があり、その後子供と遊ぶ約束をしていたので、講習会の途中から参加し年会費6000円を支払いってわずか5分で帰りました。 参加ついでに、選別して不要になった挿し芽20苗も提供しました。 今年は新人さんが2名入ったようです。講習会で競技花の特性について質問していましたので菊について知識がある人です。わずか5分しかその場にいませんでしたが、やる気のある人が入ってきてくれてよかったです。もちろん60歳以上のおじいさんですけどね。 |

|

|||

| その日の夕方、二回目の挿し芽をしました。 挿したのは、『富士の輝き』と『玉光院』、『新玉光院』、『聖光華宝』です。 切花の一本仕立てにする予定です。 |

|

|||

|

|

||||

| 5月23日 挿し芽の管理については、ガンガン日に当てたいところであるが、朝は曇りだけれど、昼に急激に日差しが出てきて、挿し芽がしおれを通り越してしまうのが怖いので、天気予報を見て予想しながら少し過保護に日よけをしています。 早く現役を引退して、一日中指し芽の日差し管理が出来るようになりたいと思うこの頃であるが、今みたいなその日を予測することで、菊のことを考えるような管理のほうが逆に良かったりして。 |

|

|||

| 5月24日 仕事が忙しかったので、第一回目の挿し芽の状況を記録することが出来なかったが、おおむね順調に生育している。 今年は金越山の発根が非常によくて、いつもはポット上げの時に生育停滞をするのだがそれがなさそうです。 まだ肥料は与えていませんが、良い感じに生育しているようです。2週間目で5号鉢の移植を考えています。 |

|

|||

|

|

||||

| 5月25日 2回目の挿し芽苗が2週間経ちましたので、鉢上げしました。 2回目は、冷蔵処理を行っていなく、採取して水揚げして30分で挿しましたが、根の状態としては特に良くもなく悪いとも言えず平均的だと思います。 ただし、3〜4年前の発根状態からすれば、確実に根量は倍になっていますけどね。 |

|

|||

|

|

||||

| 5月26日 3.5号鉢ポットに鉢上げしてから2週間が経ちましたので、根張り状態に関係なくすべての苗を5号鉢に植え替えました。 まだ根が回っていない苗もありましたが、おおむね順調に根が成長しており、老化した根も見当たりませんでした。 |

|

|||